Alex dan Adam, kakak beradik tujuh dan lima tahun, bermain-main di kebun belakang penginapan. Dari balkon kayu di teras, saya melihat mereka berkejaran, berteriak-teriak, memanjat jaring-jaring di rumah kayu mainan, berjungkir balik, berguling-guling di rumput, dan saling tertawa. Pagi itu adalah akhir pekan saat Maesy dan saya menghabiskan waktu di perkebunan Portibi di Cicurug, Sukabumi. Hampir setahun lalu, saat kami menemukan perkebunan ini, kami sudah menjadikannya tempat yang akan kami datangi lagi dan lagi. Maesy sedang tenggelam dalam bacaannya pagi itu dan tak betul-betul peduli dengan apa yang hendak saya katakan. Jadi saya menyeruput kopi sendiri dan memperhatikan kakak beradik Alex dan Adam yang sedang girang bermain. Kami berkenalan dengan kedua bocah itu saat sehari sebelumnya berjalan kaki menuju air terjun Cicurug bersama mereka dan bapak ibunya. Seperti kami, mereka juga sedang menginap di perkebunan Portibi. Ini perjalanan ke tengah hutan yang ringan saja, tetapi untuk kedua bocah, tentu itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Nick, ayah mereka, adalah pria ramah yang selalu memberi semangat untuk anak-anaknya. Usia Nick sudah tidak muda lagi, mungkin pertengahan lima puluh. Ia tampak berkeinginan besar untuk memiliki pengalaman ayah anak sebanyak-banyaknya dengan kedua bocah sebelum usia benar-benar menggerogoti. “Bagus sekali, Nak.” Katanya saat Alex berhasil memanjat sebuah tanjakan berbatu. “Ayo Nak, kau bisa!” Katanya saat si kecil Adam sedikit tersengal. Sekali waktu ia memanggul Adam di kedua bahunya. Alex dan Adam masih berjumpalitan, melompat, berteriak, berlari ke sana ke mari. Tak berapa lama Nick ikut bergabung. Nick tampak sudah selesai mandi pagi, tetapi ia tak keberatan untuk bergulingan di rumput dan berkeringat lagi. Alex dan Adam menyambutnya seperti dua anak monyet. Saya memperhatikan mereka, ayah anak yang setiap hari memupuk kenangan manis. Momen intim yang akan dikenang suatu hari nanti, saat Adam dan Alex telah dewasa dan Nick tidak lagi bisa berguling-guling semacam itu. Saya berpikir, seberapa terang Adam dan Alex akan mengingat momen-momen saat mereka berjalan ke hutan bersama Nick? Seberapa mereka akan mengingat detail tentang pagi saat mereka berguling-guling di kebun? Bagaimana ingatan bekerja untuk bocah lima dan tujuh tahun?  Saya mencoba mengingat hal-hal yang saya alami saat berusia lima tahun, dan itu adalah gambar yang samar-samar saja. Muncul ingatan akan sebuah sore, saat saya mengalami demam tinggi, almarhum ayah membawa pulang sebuah mainan mobil yang bisa saya kendarai. Aih, betapa saya girang waktu itu. Saya langsung mengendarainya memutari halaman seolah demam tinggi itu cerita masa kemarin belaka. Dan benar, perlahan mobil mainan baru berwarna merah itu membuat demam saya hilang. Namun, terkadang saya bingung sendiri, apakah momen itu memang saya ingat seterang itu? Apakah ia bukan gambar yang saya ciptakan sendiri karena Ibu kerap bercerita tentangnya saat kami saling mengenang masa kanak-kanak dulu? Tak lama kemudian Howie, bocah tujuh tahun lain, ikut bergabung. Ia melompat, berteriak-teriak sesukanya, dan saling kejar bersama kakak beradik Alex-Adam. Nick sudah minggir, ia membiarkan dinamo-dinamo kecil itu bermain dengan sesamanya. Howie adalah putra pemilik perkebunan Portibi yang saya kenal sejak hampir setahun lalu. Soal Howie dan memori kanak-kanak, saya juga punya kisah. Terakhir kali saya di Portibi, kami kerap bermain bersama dan begitu lengket satu sama lain. Kami saling bercerita, bermain twister, dan menggambar bersama. Howie bahkan meminta untuk ikut mengantar ke stasiun kereta saat saya pamit dulu. Namun kemarin, ketika berpapasan lagi dengannya sesudah sekian lama, reaksinya biasa-biasa saja. Saat Maesy bertanya apa ia mengingat saya, ia menggeleng. Saat saya bertanya lagi untuk memastikan, ia tetap menggeleng. Maesy lalu menanyakannya apakah ia ingat akan Chicken-Man, tokoh pahlawan super yang kami karang bersama terkahir kali saya ada di sana. Mata Howie membesar. Ia ingat Chicken-Man, pahlawan super organik dengan senjata telur busuk dan pisau bulu ayam. Tapi ia tetap lupa siapa saya. Entah bagaimana ingatannya bekerja. Mungkin terlalu banyak tamu perkebunan yang datang setiap akhir pekan yang diajaknya bermain. Namun perlahan, saya dan Howie akrab kembali. Sore harinya, saat Alex dan Adam telah pergi, si kecil Howie tampak tak punya banyak pilihan. Hanya ada sebuah lapangan rumput, bola sepak, dan saya. Kami pun bermain bola satu lawan satu. Ia bersemangat sekali. Walau tingginya hanya separuh tinggi saya, ia merangsek tanpa kenal takut. Permainan itu, dalam standar bocah tujuh tahun, menjadi begitu kasar. Sebagai ganjaran karena telah melupakan saya, ia saya bantai dengan telak. Empat belas gol untuk saya, dan lima gol hiburan untuknya. Sesudah permainan usai, saat kami duduk bersebelahan sambil minum, saya menggarami ego Howie yang terluka dengan mengejek kekalahannya. Ia kesal lantas berkata, “Tunggulah saat usiaku belasan dan kamu tua keriput. Aku gasak kamu nanti.” Ujar bocah tujuh tahun itu sengit. “Mungkin, “Saya menuangkan air ke gelasnya,” tapi sampai itu betul-betul terjadi, tetaplah ingat akan hari ini. Hari saat aku yang menghajarmu.” Ia menatap dengan tatapan yang merupakan campuran kesal dan senang untuk percakapan, permainan, dan pertemanan di sore itu. Maesy bergabung dan memperlihatkan sebuah foto yang diambilnya tadi. Sebuah gambar saat Howie mencoba menggasak kaki saya dari belakang. Howie tersenyum-senyum malu melihat betapa ia bermain kotor.

Saya mencoba mengingat hal-hal yang saya alami saat berusia lima tahun, dan itu adalah gambar yang samar-samar saja. Muncul ingatan akan sebuah sore, saat saya mengalami demam tinggi, almarhum ayah membawa pulang sebuah mainan mobil yang bisa saya kendarai. Aih, betapa saya girang waktu itu. Saya langsung mengendarainya memutari halaman seolah demam tinggi itu cerita masa kemarin belaka. Dan benar, perlahan mobil mainan baru berwarna merah itu membuat demam saya hilang. Namun, terkadang saya bingung sendiri, apakah momen itu memang saya ingat seterang itu? Apakah ia bukan gambar yang saya ciptakan sendiri karena Ibu kerap bercerita tentangnya saat kami saling mengenang masa kanak-kanak dulu? Tak lama kemudian Howie, bocah tujuh tahun lain, ikut bergabung. Ia melompat, berteriak-teriak sesukanya, dan saling kejar bersama kakak beradik Alex-Adam. Nick sudah minggir, ia membiarkan dinamo-dinamo kecil itu bermain dengan sesamanya. Howie adalah putra pemilik perkebunan Portibi yang saya kenal sejak hampir setahun lalu. Soal Howie dan memori kanak-kanak, saya juga punya kisah. Terakhir kali saya di Portibi, kami kerap bermain bersama dan begitu lengket satu sama lain. Kami saling bercerita, bermain twister, dan menggambar bersama. Howie bahkan meminta untuk ikut mengantar ke stasiun kereta saat saya pamit dulu. Namun kemarin, ketika berpapasan lagi dengannya sesudah sekian lama, reaksinya biasa-biasa saja. Saat Maesy bertanya apa ia mengingat saya, ia menggeleng. Saat saya bertanya lagi untuk memastikan, ia tetap menggeleng. Maesy lalu menanyakannya apakah ia ingat akan Chicken-Man, tokoh pahlawan super yang kami karang bersama terkahir kali saya ada di sana. Mata Howie membesar. Ia ingat Chicken-Man, pahlawan super organik dengan senjata telur busuk dan pisau bulu ayam. Tapi ia tetap lupa siapa saya. Entah bagaimana ingatannya bekerja. Mungkin terlalu banyak tamu perkebunan yang datang setiap akhir pekan yang diajaknya bermain. Namun perlahan, saya dan Howie akrab kembali. Sore harinya, saat Alex dan Adam telah pergi, si kecil Howie tampak tak punya banyak pilihan. Hanya ada sebuah lapangan rumput, bola sepak, dan saya. Kami pun bermain bola satu lawan satu. Ia bersemangat sekali. Walau tingginya hanya separuh tinggi saya, ia merangsek tanpa kenal takut. Permainan itu, dalam standar bocah tujuh tahun, menjadi begitu kasar. Sebagai ganjaran karena telah melupakan saya, ia saya bantai dengan telak. Empat belas gol untuk saya, dan lima gol hiburan untuknya. Sesudah permainan usai, saat kami duduk bersebelahan sambil minum, saya menggarami ego Howie yang terluka dengan mengejek kekalahannya. Ia kesal lantas berkata, “Tunggulah saat usiaku belasan dan kamu tua keriput. Aku gasak kamu nanti.” Ujar bocah tujuh tahun itu sengit. “Mungkin, “Saya menuangkan air ke gelasnya,” tapi sampai itu betul-betul terjadi, tetaplah ingat akan hari ini. Hari saat aku yang menghajarmu.” Ia menatap dengan tatapan yang merupakan campuran kesal dan senang untuk percakapan, permainan, dan pertemanan di sore itu. Maesy bergabung dan memperlihatkan sebuah foto yang diambilnya tadi. Sebuah gambar saat Howie mencoba menggasak kaki saya dari belakang. Howie tersenyum-senyum malu melihat betapa ia bermain kotor.  Di sisa hari, saya dan Howie sudah akrab seperti dulu. Ia sudah merasa lepas untuk melompat dan bergelantungan di atas punggung saya. Entah apakah ia masih akan mengingat saya di kemudian hari saat kami berjumpa lagi. Entah berapa banyak gambar mendetail yang akan dibawanya saat ia tumbuh besar nanti. Mungkin ia akan melupakan sore saat ia bermain bola dengan garang, mungkin banyak keriaan yang akan menjadi gambar-gambar yang kabur belaka. Untuk Howie, Alex, dan Adam, setiap hari memberikan hal-hal baru yang datang dalam jumlah yang tak kira-kira. Di usianya, setiap hari adalah petualangan baru yang tak terbatas.

Di sisa hari, saya dan Howie sudah akrab seperti dulu. Ia sudah merasa lepas untuk melompat dan bergelantungan di atas punggung saya. Entah apakah ia masih akan mengingat saya di kemudian hari saat kami berjumpa lagi. Entah berapa banyak gambar mendetail yang akan dibawanya saat ia tumbuh besar nanti. Mungkin ia akan melupakan sore saat ia bermain bola dengan garang, mungkin banyak keriaan yang akan menjadi gambar-gambar yang kabur belaka. Untuk Howie, Alex, dan Adam, setiap hari memberikan hal-hal baru yang datang dalam jumlah yang tak kira-kira. Di usianya, setiap hari adalah petualangan baru yang tak terbatas.

Behind the Pages

Behind the pages of every book, there is a trembling writer, and in the case of The Dusty Sneakers: Kisah Kawan di Ujung Sana, there are two.

Writing a book is one of the scariest things that Twosocks and I have ever done in our lives. This came as a surprise to our friends when we shared this with them. Some thought that it should be a piece of cake for us, considering that we’ve been blogging for five years and it is our own life story. Others thought that because we are two of the biggest bookworms they know, we have lots of references up our sleeves and writing should then be a breeze.

No.

For one, for us blogging is very different from writing a long narrative. Blogging is about sharing experiences in a flash, documenting moments so they won’t escape our memory one day. On the other hand, a long narrative such as a book needs a story line, richer details, and deeper reflection that should stand the test of time. For another, it was precisely because we grew up reading brilliant authors that we found writing a book so daunting, for there is a very slim chance we could measure up to our idols.

But then, as Eleanor Roosevelt advised, it is healthy to do something that scares you every day. For the nine months we worked on the book from ideating through proofing the final lay out, this book has been that scary thing we undertook every single day. There were days when I felt the fear to be paralyzing, but along the way I found some insights that made me pick up my pen again.

The first help came from John Steinbeck, who gave this brilliant advice. “Forget your generalized audience,” he said. “In the first place, the nameless, faceless audience will scare you to death and in the second place, unlike the theater, it doesn’t exist. In writing, your audience is one single reader. I have found that sometimes it helps to pick out one person – a real person you know, or a imagine person – and write to that one.” This was the first advice that snapped me out of my funk, for when I followed his words and picked Twosocks as the single reader I wrote to, I felt that I have found my compass. Gone was the need to please thousands of faceless people and what came in was a desire to write something that one real, tangible person could enjoy.

Steinbeck helped me to start writing, but the fear came back when I encountered that fabled nemesis of all writers: the writer’s block. I made the time, I picked a comfortable place and created the right ambiance, but no words came out. After reflecting for a while, I found out three reasons why. The most often case was that I had nothing important to say, what I had in mind was something I myself don’t even find interesting enough, and so what I need to do is to go back to thinking what it is that I really want to say and why. When I was sure I have something important to say but couldn’t write, it was usually because I have yet to figure out how to say it, and being an analogue thinker, I couldn’t find out how by typing away. So I usually grabbed my notebook and toyed with outlines until I find one that I feel happy about. The third reason, and usually the rare one, is because I was genuinely sick of writing. It is hard work, after all, and you sometimes need to get away from it to gain enough energy to dive back in. When I felt this way, I either resort to a physical activity (like taking a walk or swimming) to rest my brain or bury myself in a good fiction, for reading good writing is what really motivates me to write again.

Another kind of fear seeped in when the book was being printed, a fear that still lasts until today: what if nobody reads the book? What if people hate the book, our labour of love? Logically, I know that it is something beyond my control and I know that the book is something I proudly stand by, but the thought still makes me tremble. The only way to get over this, I found, is to do what we can for the book and dedicate our energy to pursuing other equally scary ideas – like switching jobs, doing Tur Kartini, and our most recent scary adventure, setting up POST, our creative space at Pasar Santa.

So yes, writing The Dusty Sneakers: Kisah Kawan di Ujung Sana is one of the scariest things I’ve ever done, and I am very happy that I did it. Twosocks and I are also very happy that Hanny Kusumawati, a brilliant writer and one of the kindest, most genuine person we know, invited us to share stories about our writing process in her Behind the Pages column. Not only she asked thought provoking and heart-string tugging questions, revisiting our writing days also made us eager to do it all over again. May the day when we can say that we are writing our second book and feel scared all over again come, sooner than later. Until then, you are welcome to reminisce with us – the story is right here, at beradadisini.com.

Jakarta, 12 October 2014

Gypsytoes

Tentang Bulan yang Penuh Senyum Riang dan Kantung Mata yang Menggantung

Kami akan mengenang bulan September lalu sebagai bulan dengan banyak gelak tawa sekaligus garis hitam di bawah mata. Ia sibuk sekali. Soal pekerjaan, juga hal-hal lain. Ia dimulai dengan sebuah upacara adat besar tiga puluh tahunan di pura keluarga di Bali. Soal upacara begini, yang enam bulanan saja sudah cukup untuk membuat semua kalang kabut. Ini tiga puluh tahunan! Bercengkerama dengan keluarga besar yang jarang ditemui tentu ada senangnya, tetapi ia juga diisi dengan malam-malam tanpa tidur karena harus piket di pura keluarga, menjaga semua sesajen agar tidak digasak kucing.

Namun, bukan itu yang benar-benar hendak saya bahas. Di bulan itu juga, kami seperti baru saja melahirkan anak. Bukan satu, tetapi dua sekaligus. Yang satu adalah buku kami yang berwarna biru, The Dusty Sneakers: Kisah Kawan di Ujung Sana. Ia memulai petualangannya pada minggu pertama September. Yang kedua, POST, ruang buku kami di pasar Santa. Untuk POST, bapaknya bahkan ada dua, saya dan Steven, seorang kawan kalem dengan selera musik industrial. Seperti layaknya anak-anak, si buku biru dan POST seperti berebut meminta perhatian. Namun, seperti orang tua lain, kami menyambut dengan riang. Setiap akhir pekan Maesy, Steven, dan saya menghabiskan hari di pasar Santa. Menata buku-buku, menyiapkan diskusi kecil, menyiapkan pameran sket, menciptakan perkawanan baru yang penuh gelak tawa, dan macam-macam. Walau melelahkan dan membuat mata berkantung, mereka tetap mata yang menyala terang. Biarlah sampai di sini dulu untuk POST, Maesy akan menceritakannya dengan lebih lengkap di catatan kami berikutnya. Untuk sekarang, saya hendak mengenang sebuah sore di hari Sabtu saat kami membuat perayaan kecil untuk si buku biru.

Buku ini adalah catatan-catatan dari sebuah masa yang akan kami kenang untuk waktu yang lama. Ia bukan hanya kisah-kisah kami, tetapi juga sepenggal cerita dari orang-orang terdekat. Ia adalah catatan tentang pertemanan. Maka Sabtu sore itu, kami ingin berbagi keriangan dengan kawan-kawan dekat. Di POST, di sebuah sudut di pasar Santa, kami membuat perayaan kecil untuk si buku biru. Setangkai bunga kami siapkan untuk siapapun kawan yang datang. Hati kami memang sedang berbunga.

Sore hingga malam itu, kami senang sekali bertemu banyak kawan. Kawan lama, kawan lama sekali, kawan baru, kawan yang sebelumnya saling mengenal melalui tulisan, hingga mereka yang celingak celinguk di POST lalu kami hasut untuk membeli buku. Ada teman lama semacam Christian Yushie, yang muncul dari masa-masa kuliah lebih dari 15 tahun lalu. Ia datang ke POST dengan gigi depan yang tak ada lagi. Perkara ini pernah saya tanyakan sebelumnya, tetapi ia selalu mengelak dan berkilah tentang betapa ceritanya panjang. Setelah membeli buku, mengucap selamat, ia mulai ribut menyuruh saya mengembalikan celana panjangnya. Ini lawakan yang usianya sudah tua sekali. Dulu saat kami kos bersama, saya kerap meminjam celananya tanpa bilang-bilang.

Ada juga Arip Syaman, yang mampir sebelum harus berangkat ke Madura untuk suatu urusan. Ia sempat pula mengacak-ngacak rambut saya tanda ikut girang. Karena kisah Arip Syaman beberapa kali muncul di buku, posisinya pun jadi semakin dekat di hati. Soal ini saya jadi teringat percakapan kami beberapa waktu sebelum buku ini terbit.

“Rip, apa kau mau namamu di buku kusamarkan saja?”

“Bangsat kau! Sesudah kau hina aku habis-habisan begitu, namaku mau disamarkan pula?!”

Anak itu memang memiliki cara berpikirnya sendiri.

Kami juga senang akan kedatangan pasangan hangat Ibnu Najib dan Dian. Najib, yang kerap membenci keramaian, datang dengan sumringah. Najib harus dicatat dengan khusus. Saat masih dalam draft awal, ia membaca naskah kami dengan saksama dan memberi banyak masukan yang dikemas dalam bentuk diagram tulang ikan. Pernah saya katakan, ia adalah seorang kawan yang ruwet. Tentu ia akan muncul dengan hal-hal macam begitu.

Maesy pun tampak riang saat bertemu kawan-kawan lamanya, mulai dari Anggini yang memeluknya kencang sekali, kawan dari masa-masa di Belanda macam Vinny dan Vina, sampai kawan-kawan baru seperti Nike dan Mamir, dua perempuan kreatif nan telaten. Kawan-kawan baru kami pun menunjukkan dukungan yang membuat haru, Vira dan Diyantouchable, Olive Bendon, Teguh Sudarisman, sampai Mas Yusi yang menyempatkan diri mampir di antara dua hajatan gawat di dua sisi Jakarta yang berbeda.

Soal kawan baru, tentu ada muda mudi Tama dan Yuki. Mereka kenalan dari komunitas pejalan yang ternyata juga menyenangi dunia bacaan dan tulis menulis. Hari itu mereka datang berdua saja dengan lagak intim yang masih malu-malu. Mudah ditebak, mereka sedang berada dalam kencan pertama. Hal yang kemudian mereka akui setelah kami desak-desak. Minggu-minggu sesudahnya, muda mudi Tama dan Yuki menjadi pengunjung rutin POST. Mereka menghabiskan Minggu sore di POST untuk mendengarkan musik atau omong-omong kesana kemari tentang buku dan hal-hal remeh temeh. Tentu, perlahan mereka mulai lebih lepas menunjukkan kemesraannya.

Sekali lagi, kami hendak mengucapkan terima kasih yang dalam untuk kawan-kawan yang datang di hari Sabtu itu, juga mereka yang memberi semangatnya dari jauh. Terima kasih kami pula untuk mereka yang telah membaca si buku biru dan menyampaikan kesan-kesannya secara langsung, melalui surel, maupun media sosial. Di hari-hari berikut, si buku biru masih akan bertualang sendiri. Entah sampai di mana. Namun, di bulan lalu, di bulan yang akan kami kenang untuk waktu yang lama itu, ia menjadi kawan baru yang riang sekali. Kawan yang menciptakan bincang hangat, senyum senang, juga perkawanan baru.

Twosocks (dan Gypsytoes)

Perayaan Kecil untuk Kisah Kawan di Ujung Sana

Tepat satu minggu yang lalu, saya berlari pulang dan menerobos pintu apartemen dengan gegap gempita. Begitu pintu dibuka, Twosocks menyambut dengan berlari kecil dari pintu kamar bersama sebuah buku bersampul biru di tangannya. Dia acungkan buku tersebut ke wajah saya. Kami bertatapan, membelalak, lalu berteriak girang. Ribut sekali.

“Aaaaa!”

Kami berputar, berjingkrak, dan menjerit-jerit sampai akhirnya salah satu dari kami sesak nafas. Tentu kalian bisa menebak yang mana.

Buku pertama kami, The Dusty Sneakers: Kisah Kawan di Ujung Sana, akhirnya tiba di tangan. Jemari saya menelusuri sampulnya, telinga saya menikmati gemerisik kertas saat Twosocks membalik-balik halamannya, dan saya menghirup dalam-dalam aroma buku baru yang menguar.

Kami bertatapan, Twosocks dan saya. Salah satu dari kami masih sesak nafas dan tidak bisa banyak bicara, namun kami tahu bahwa berbagai macam rasa sedang bergolak di benak kami.

Takjub – bagaimana bisa kami merasa seperti baru berkenalan dengan buku yang kami tulis sendiri? Haru – kisah-kisah di buku tersebut terjadi empat tahun yang lalu, namun kini mereka seperti bernyawa dan kembali hidup. Cemas – seperti semua hal yang bernyawa, buku ini memilki nasibnya sendiri. Kami hanya bisa berharap mereka yang nanti membacanya akan menikmati buku ini seperti kami menikmati menuliskannya.

Seminggu sesudah siang saat kami berjingkrak hingga sesak nafas itu, kami mulai mendengar kabar dari beberapa teman yang telah membaca Kisah Kawan di Ujung Sana.

“Bab favorit saya dari Gypsytoes adalah Menemukan Persahabatan di Portugal. Bab ini spesial buat saya, dan sempat membuat mata saya berkaca-kaca ketika membacanya. Saya bisa merasakan semua yang berkecamuk dalam diri dan benak Gypsytoes saat itu; karena saya juga pernah mengalami hal serupa. Buat saya, perjalanan Portugal yang tak berjalan mulus dan penuh pergolakan itu justru menjadi pengingat bahwa perjalanan tak selamanya sebuah eskapisme. Bab favorit saya dari Twosocks adalah–tentu saja, Mencari Gypsytoes di Bangalore. Buat saya yang hopeless romantic, bab itu membuat saya ingin menendang-nendang Teddy (dan Maesy) saking gemasnya. Betapa Gypsytoes dan Twosocks adalah dua sahabat paling beruntung di dunia!” Ini kata Hanny, seorang kawan yang begitu hangat dan selalu muncul dengan berbagai ide menarik.

Kawan kami yang lain, Nita, berkata bahwa ia paling menyukai bab Antara Taipei dan Jakarta serta Wajah Bali yang Murung Sebelah. “Perasaan Gypsytoes ketika mengunjungi Taipei sama persis dengan perasaan saya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa ketika tinggal di Beijing selama 9 bulan. Identitas kami tidak sempurna, baik ketika di Indonesia maupun di tanah Cina. Saya biasanya mengenal Bali dari kacamata turis, kisah Twosocks sebagai orang Bali yang membicarakan perubahan Bali dari masa ke masa membuat saya mengenal Bali dari sisi yang lain.”

Najib, kawan kami yang seperti filsuf, juga berkomentar. “Cerita Twosocks tentang Baduy dengan indah menjalin pertanyaan abadi tentang pergumulan yang ada dalam setiap budaya tentang mempertahankan yang lama dan bergerak menuju arah baru, sedangkan kisah Gypsytoes tentang Belanda menyajikan esensi rumah, yaitu hubungan batin sebagai atap dan dinding yang sesungguhnya.”

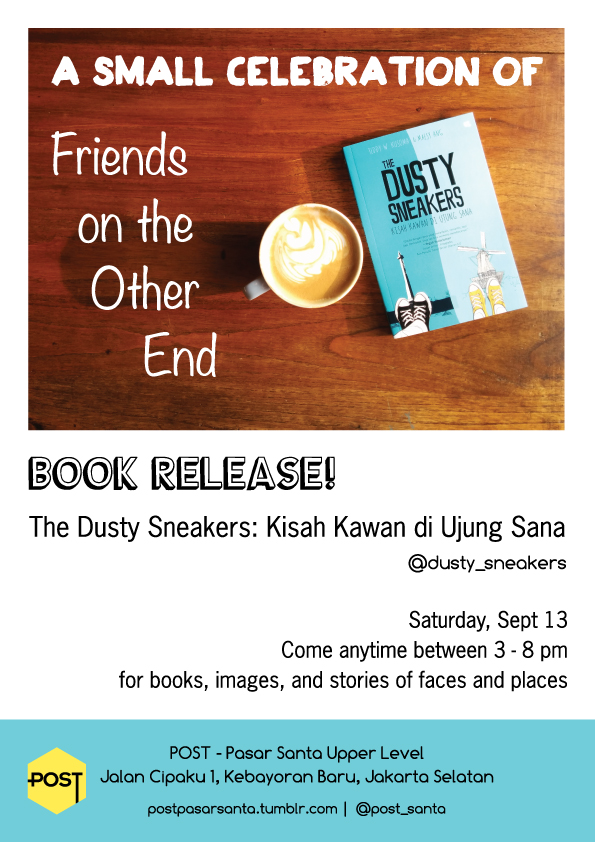

Hati kami kembali bergolak, tapi kali ini dengan penuh rasa terima kasih. Perjalanan buku ini masih panjang, tapi kami bersyukur ia sudah dapat menyentuh hati beberapa kawan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan rasa terima kasih kami, oleh karena itu kami ingin membuat sebuah perayaan kecil bagi Kisah Kawan di Ujung Sana. Hari Sabtu ini, 13 September, kami akan berbagi gambar dan cerita-cerita kecil tentang Kisah Kawan di Ujung Sana di kios POST di Pasar Santa. POST adalah hasil khayalan kami berdua dengan kawan kami, Steven, ketika bertemu di Pasar Santa tiga bulan yang lalu. Tentang ini, kami ceritakan lain kali.

Kami ingin mengundang kalian, pembaca blog The Dusty Sneakers, untuk ikut berbagi kebahagiaan dan menikmati Pasar Santa. Silakan datang kapan saja antara jam 3 hingga jam 8 malam, untuk mengobrol, mengintip koleksi buku, dan menikmati kejutan-kejutan yang ditawarkan pasar yang semakin berwarna ini.

Sementara itu, kami akan senang sekali melihat gambar kalian saat berjalan atau membaca buku kami. Jika berkenan, gunakanlah tag #thedustysneakersbook saat mengunggah gambar kalian bersama si buku biru itu ke akun Instagram atau Twitter.

Terima kasih, kawan-kawan. Sampai bertemu hari Sabtu di POST Pasar Santa.

Salam hangat,

Gypsytoes (dan Twosocks)