Malam belum mencapai pukul sepuluh, Gypsytoes sudah terlelap. Sejak beberapa hari ini asmanya kambuh. Kasihan, ia kerap terbangun malam-malam karena sesak nafas. Karenanya ia kurang tidur. Hari ini suasana hati kami sebenarnya sedang baik. Baik sekali malah. Namun, ia terlalu lelah untuk merayakan hal-hal hingga larut. Saya biarkan ia tergolek begitu di sofa, dengan musik yang diputar perlahan. Bunyi terompet terdengar seperti merayap-rayap sementara saya duduk menulis di sisinya.

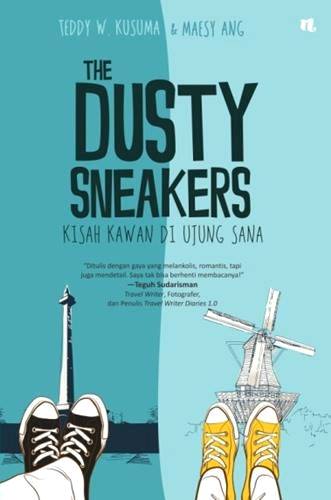

Sore tadi kami mendapat kabar baik. “The Dusty Sneakers: Kisah Kawan di Ujung Sana”, buku pertama kami, sudah naik cetak. Kurang sebulan dari sekarang, ia sudah bisa ditemui di toko buku. Tentu kami antusias sekali, perjalanan menuliskannya hampir setahun terakhir ini akan mencapai babak barunya. Ini perjalanan yang menyenangkan yang juga mendekatkan kami. Bersama-sama kami membaca tulisan lama, surat-surat lama, catatan percakapan, dan membincangkan masa-masa saat kami terpisah jarak. Masa saat ia bertualang di sudut-sudut Eropa dan saya di Indonesia. Buku ini menjadi catatan tentang bagaimana kami saling menulis untuk tetap terhubung satu sama lain. Bersama-sama kami mengenang kegembiraannya saat berada di negeri dongeng Praha atau kegusaran saya saat ada di titik paling timur Indonesia . Bersama-sama kami mengenang persahabatan yang ia temui pada diri Ana dan Kiran, serta bagaimana Arip Syaman bisa membuat hidup saya tidak betul-betul nelangsa di sini.

Hal lain yang juga menyenangkan dari proses menulis ini adalah bagaimana kami bersama-sama mencoba menggali momen perjalanan-perjalanan kami saat itu. Beberapa tulisan di blog kami angkat kembali karena adanya kejadian, renungan, atau momen yang dulu tidak kami tuliskan tetapi tercecer di korespondensi kami yang lain. Perjalanan ke Baduy tidak hanya berisi penghormatan saya akan bagaimana masyarakat Baduy menjaga tradisinya, tetapi menjadi pertanyaan tentang sampai sejauh mana menjaga tradisi leluhur tidak melewati batas yang patut, dan sampai sejauh mana kebebasan setiap individu memilih jalannya harus dihormati. Perjalanan ke Taipei untuk Gypsytoes tidak hanya berisi keterpukauannya akan sebuah tempat baru tetapi membawa kenangannya akan kehidupan warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Perjalanan di Bangalore tidak hanya menjadi tempat kami bertemu kembali setelah sekian lama, tetapi juga tempat kami bersinggungan dengan perempuan-perempuan pemberani Blank Noise yang berkampanye menentang pelecehan seksual di jalanan India.

Di antara bergelas-gelas teh dan kopi, kami berbincang, menulis, dan mengenang kembali sebuah sore di kedai di Cikini saat kami hendak berpisah dan bersepakat untuk saling menulis. Kami mengingat kembali momen-momen perjalanan sesudahnya hingga sebuah pagi di bandara Soekarno Hatta saat Gypsytoes pulang dengan koper yang lebih besar dari tubuhnya itu, saat kami berpelukan dan saling mengejek betapa sembap mata kami yang kekurangan tidur.

Namun demikian, terkadang keributan terjadi juga. Saat saya menulis tentang wajah pulau Bali yang murung sebelah, ia katakan tulisan saya terkesan berjarak. Berani betul dia. Kami bertengkar. Sampai pada suatu titik saat kalah berargumen, saya katakan padanya kata-kata semacam, “Tahu apa kau?” Gypsytoes, sahabat saya yang sedang tergolek itu, bukanlah jenis orang yang bisa kau tentang dengan membabi buta. Keributan berlanjut. Dan, seperti di pertengkaran lain, anak itu lebih sering ada di pihak yang benar. Saat akhirnya tulisan itu saya rombak dan kami berdua puas, kami berdamai. Tak lama saya telah bisa mencoel-coel pipinya saat ia mulai senyum-senyum jumawa.

Gypsyoes masih tergolek lemah. Terkadang ia terbatuk-batuk dan mencoba menangani sesak di dadanya. Di saat begini, ia akan senang jika punggungnya saya gosok sebentar. Barusan ia sempat terbangun dan batuk-batuk. Saya ajak ia masuk ke kamar. Sambil menata selimutnya saya katakan padanya,

“Istirahatlah, jangan kau bangun dan batuk-batuk macam begitu. Nanti mukamu kubekap dengan bantal.”

Di antara wajahnya yang lelah ia berbisik, “Coba saja kalau berani.”

Anak ini, semoga ia segera sembuh dan bisa ke sana kemari lagi. Saya tinggalkan ia sebentar untuk menuliskan bagian akhir dari catatan ini.

Sebulan dari sekarang, “Kisah Kawan di Ujung Sana” akan lahir. Apakah orang akan membacanya, kami tak tahu. Namun, bagaimana pun, ia akan mengisi dengan manis salah satu sudut di rak buku kami yang agak miring itu. Akan banyak saat di mana Gypsytoes dan saya memandangi buku berwarna biru muda itu dengan sayang.

Baiklah, terakhir, kami hendak mengucap terima kasih kepada anda, pembaca blog The Dusty Sneakers yang kerap berkirim kabar dan kata-kata penyemangat. Salam hangat kami juga untuk kenalan-kenalan baru yang nanti membaca “Kisah Kawan di Ujung Sana”. Semoga teman-teman sekalian menikmati cerita-cerita kami seperti kami begitu menikmati menuliskannya.

Twosocks