Rencana saya untuk pergi ke lubang buaya menuai banyak kontroversi,

‘Ngga ah! Serem men! “ kata Biger Adzana Maghribi

‘Ngga ah! Isinya propaganda semua. Banyak ngibul!’kata Ibnu Najib

Tapi akhirnya pada sebuah hari Minggu saya pergi ke sana ditemani Gypsytoes yang setia ngintil-ngintil. Terletak tidak jauh dari pasar Pondok Gede, di sekitar daerah Taman Mini, kompleks lubang buaya ini memang penuh kontroversi. Selain bahwa ada enam jenderal dan satu letnan yang dibunuh dan dibuat nyemplung ke sumur, cerita di sekitarnya masih misteri. Mulai dari siapa dalang sebenarnya, apakah para perwira itu sebenarnya disiksa atau tidak, sampai apakah para gerwani yang ada di sekitar sana pada malam berdarah itu sebenarnya nari-nari atau cuma plangak-plongok saja. Asvi Warman Adam, seorang peneliti LIPI pernah bilang, hasil visum cuma menunjukkan penembakkan dan tidak ada luka siksaan macam silet kemaluan atau sejenisnya. Dia juga bilang para gerwani tidak menari-nari di lubang buaya. Setelah kejadian itu mereka ditangkap, dibawa ke kantor polisi, disuruh menari, lalu dipotret buat propaganda.

Terlepas dari seberapa banyak fakta yang salah, saya pikir kompleks lubang buaya masih layak dikunjungi untuk mengingat bagaimana sebuah propaganda yang sedemikian terstruktur pernah terjadi di negeri ini. Pembunuhan besar-besaran yang terjadi setelahnya, keturunan PKI yang hak-hak sipilnya dihilangkan, guru-guru yang mewajibkan muridnya untuk menonton film G 30S PKI lengkap dengan tugas membuat rangkuman, sampai saya dan sejuta anak ingusan di negeri ini yang selalu merinding ketakutan setiap mendengar cerita tentang PKI (jadi ingat filmnya dimana ada banyak darah, pertemuan tengah malam yang suram, dan tentunya bibir plus kumis yang keluar asap rokok, di zoom ekslusif, lalu berkata: Jawa adalah kunci!). Bukan Cuma PKI, bahkan Soekarno pun waktu itu saya yakini adalah bagian dari para penjahat. Museum ini merupakan bagian dari paket propaganda yang ngeri minta ampun.

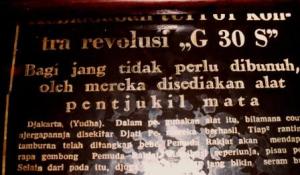

Perjalanan dimulai dengan melihat-lihat gedung museumnya. Di sana ada diorama yang bercerita tentang munculnya PKI, pemberontakan Madiun, sampai tragedi 30 September. Dipajang pula barang-barang milik para perwira seperti piyama dan seragam dengan bercak darah, surat Tendean untuk papi dan maminya, sampai tongkat golf Ahmad yani. Juga beberapa hasil visum para jenderal, misalnya, milik Jend. Sutoyo (kalo tidak salah) yang tengkoraknya kena peluru sampai bolong. Oh, ada Juga potongan-potongan kliping Koran dari jaman itu yang cukup seram, contohnya sebuah judul berita yang bertuliskan seperti ini: ‘Bagi jang tidak perlu dibunuh, oleh mereka disediakan alat pentjukil mata’.

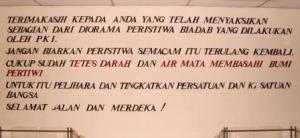

Satu hal yang mengganggu saya, semua informasi di sana lebih menonjolkan betapa PKI ini kejam dan kerjanya bunuh sana sini. Kurang sekali informasi tentang kenapa PKI muncul, apa yang bikin mereka besar, apa ide-ide nya yang bisa diterima begitu banyak warga Indonesia saat itu, dll. Inti dari deretan diorama dan segala pajangan itu adalah PKI itu kejam dan musti dibikin hilang. Lihat saja tulisan di pintu keluar meseumnya:

Dari gedung museumnya, perjalanan dilanjutkan ke sekitar sumur sempit berdiameter sekitar 75cm dan kedalaman 12m dimana ketujuh perwira itu dibuat nyemplung. Di sekitar sumur terdapat pondok –pondok yang dulu digunakan para pendukung PKI sebagai dapur umum, pos komando, juga tempat penyiksaan para perwira. Genteng-genteng sisa dari jaman itu masih ada di salah satu pondok. Di pondok penyiksaan terdapat manekin para perwira yang sedang disiksa. Pengunjung bisa melongok dan melihat manekin-manekin menyedihkan ini. Untuk memberikan suasana yang lebih tegang diperdengarkan suara orang-orang yang berteriak dan membentak-bentak diiringi musik dramatis. Tidak jauh dari sumur berdirilah monumen Pancasila sakti. Tujuh perwira berdiri di bawah burung Garuda. Ahmad Yani berdiri di tengah menunjuk ke arah sumur seolah-olah berkata: “di sana kami dibunuh”

Suasana di sekitar sumur dan monumen ini sebenarnya sejuk dan rindang. Banyak pohon besar di sekitarnya yang bikin saya betah ngobrol dan melihat orang-orang yang datang. Belakangan, seiring dengan mulai diragukannya kebenaran versi orde baru dari tragedi ini, orang-orang memang mulai jarang ke sini. Sudah jarang rombongan siswa SD yang datang melakukan study tour. Kunjungan ke sini memang harus digeser dari melihat kejamnya PKI menjadi untuk menghormati tujuh perwira yang gugur dan melihat bagaimana dalam sebuah masa, pemerintah melakukan propaganda dan menebar ketakutan untuk melanggengkan kekuasaannya.

Saat saya ngobrol-ngorbrol di sana, tiba-tiba angin bertiup agak kencang dibarengi beberapa daun yang gugur. Disitulah saya sadar bahwa sebentar lagi akan gelap dan suasana sudah sepi dan mulai menyeramkan. Saat kami berjalan pulang menyisiri pagar luar kompleks taman, tiba-tiba kami melihat sebuah manekin yang terikat di pohon di semak-semak samping empang. Suasananya jadi seperti ini: menjelang gelap, angin agak kencang, dan ada manekin terikat di empang. Sumpah, ini seram. Yang punya ide mengikat manekin itu di sana pasti sedikit sakit jiwa.

The Creepy Mannequin

Dan kamipun pulang.

Sama seperti malam-malam tanggal 30 September di masa kecil saya, malam itupun saya ketakutan dan susah tidur.

Jakarta, 30 September 2009

Twosocks